Waktu nongkrong sering dapat pernyataan yang selanjutnya menjadi pertanyaan seperti ini: Kenapa musik-musik yang rilis tahun 90an lah lebih asyik dan mengendap di kepala? Kami nggak tahu juga persisnya gimana. Variabelnya (statis, dinamis, diskrit, rasio, nomimal, kontrol, terikat-terus apa lagi ya? lupa) banyak banget. Akhirnya hanya bisa menduga-duga. Dengan kata lain analisis receh-receh gitu lah.

Di luar bakat, keberuntungan, dan kepiawaian musisi dan produser didukung besarnya dana promosi label serta kerekatan dengan distributor, agaknya situasi politik dan sosial ikut memengaruhi.

Sejak 1967 Indonesia hidup di bawah rezim baru yang mengokupansi semua ruang, dari publik sampai privat. Rezim yang kian fasis, korup, sekaligus rasis itu makin menakutkan usai Peristiwa Malari 1974. Di sisi lain, Orba ini rezim traumatik. Mereka takut dengan ketidakteraturan yang melahirkan banyak protes di jalanan.

Untuk menjaga keteraturan, mereka nggak cuma pakai kekuatan tentara tetapi jug media. Orba mengatur perilaku sampai kata, menyeragamkannya dalam sistem sosial lewat berbagai program ke media.

Ada Kelompencapir akronim dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (cermati deh, dari akronimnya saja sudah memosisikan agar rakyat mengambil posisi pasif) difasilitasi Departemen Penerangan lalu disiarkan televisi, pemberedelan lagu-lagu cengeng karena tidak sejalan dengan pembangunan nasional, membajak budaya pop seperti film, musik, rupa, sampai merumuskan bahasa dan ilmu pengetahuan lewat banyak lembaga.

Tidak setiap orang di zaman itu bisa ngomong. Belum ada media sosial juga. Alih-alih politik atau kritik sosial, koran dan radio nggak akan bikin berita atau memuat keluh tentang hidupmu yang hancur karena diselingkuhi atau toxic relationship. Hanya orang gede atau berduit yang bisa ngomong. Nggak ada ruang untuk itu semua.

Di sinilah musisi dan penulis lagu berbagi peran. Kisah-kisah sederhana dan personal itu makanan empuk buat mereka. Mereka merekam realitas sosial, dari cinta sampai politik lalu memajangnya dalam lagu sehingga orang-orang (mungkin) merasa terwakili karena pada saat itu mewakili diri sendiri sangat sulit. Rumit. ‘Eh ceritaku yang lagi LDR ada di lagu ini’ atau ‘Hafu, lirike Iwan seng kalau di antara kita jatuh sakit lebih baik tak usah ke dokter sebab ongkos dokter di sini terkait di awan tinggi ki aku banget’.

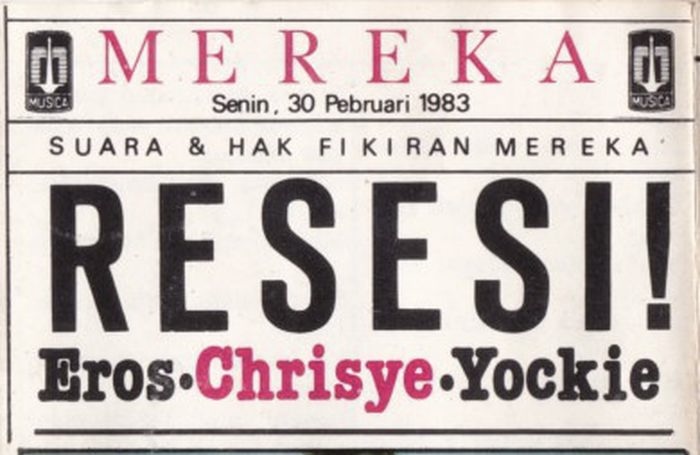

Musisi juga memanfaatkan lagu sebagai ekspresi politik. G-Tribe dengan Watchout Dab memporak-porandakan bahasa yang disistematiskan Orba. Tonny Hawaii menulis ‘Krismon’ lalu dinyanyikan Cindy Cenora. ‘Krismon’ sendiri jadi lagu anak-anak dengan muatan politis terbesar kala itu (mungkin juga sampai sekarang).

Ahmad Dhani, waktu ngobrol sebelum manggung di salah satu bar di Jalan Magelang cerita tentang lirik awal ‘Aspirasi Putih’ yang dilenyapkan label lantaran menyindir dua partai politik dan satu golongan di era itu. “Lha labelnya nggak berani. Jadi ya sudah diganti biar lebih halus,” cerita Ahmad Dhani.

Ditilik dari psikologi sosial—lewat analisis yang dipopulerkan Shelley Taylor tentang interpersonal—lagu-lagu 90an mampu menemukan daya tarik interpersonalnya. Lagu-lagu itu dipasarkan dengan banyak cara dan trik sehingga mengikat orang-orang. Dengan kata lain mendekatkan, mengakrabi, sekaligus memenuhi atribut personal (ekspresi) yang pendengar inginkan.

Bagaimana cara musisi dan produser menulis cerita cinta rakyat pinggiran sampai aspek politik tingkat tinggi itu persoalan lain. Namun, mereka mampu mengolah lalu memadatkannya dalam lirik-lirik sehingga melahirkan daya tarik personal lalu mewakili tiap pendengar yang tidak bisa bersuara. Nah, sekarang semua orang bisa ngomong di media sosial–meski masih banyak ancaman dan kekerasan yang mengelilingi kebebasan bicara– bahkan dituangkan dalam lagu. Lantas apa lagi yang tersisa?

Leave a Reply